|

|

明治時代などに作製されたもの。和紙に墨で書かれている。赤は道、青は水路のように色分けしてあります。

縮尺600分の1や1200分の1などが多いようです。

急速な建設機械の普及により土地の形状が簡単に変えられるようになったことと相続などの代替わりによって詳細な境界がわからなくなり、だんだん現状と一致しなくなってきていることが多いようです。 |

|

|

| 法17条地図説明(図面と見比べて確認願います) |

| 法第17条の地図がこのような現地指示能力、ないし現地復元能力を持つためには、まず測量が国家三角点等に基づいて行われ、次に、各筆の筆界点の位置を求めるための基準点が現地にあって、地図上にも表示され、筆界点が図根点からの距離と方向によって、一定の精度で現地に復元できることが必要です。 |

| ①地図番号 |

⑩の左上にも記載されます。 |

| ②測地系の表示 |

ちょっと前まで明治の頃の測量座標を使っていたので、世界的な座標と一致させるためのプログラム名称とそのバージョン情報。 |

| ③字界 |

地図の中の字界を表示しています。 |

| ④精度管理区分 |

測量の精度区分の表示。 |

| ⑤周りの地図との状況 |

この地図の周りにどの地図の番号が来るかを表示。 |

| ⑥地番 |

()内は、何分割されているうちの1部分かを表示しています。例は、6分割のうちの1部ということです。また、地図の中に表示できないときは、欄外に表示されます。 |

| ⑦トンボ |

縮尺500分の1の場合、50mごとにもうけられます。 |

| ⑧図根点 |

この地図を測量するに当たって測量する基準にした場所。現地には、鋲やプラスチック杭、コンクリート杭などがあります。境界復元する場合、重要です。 |

| ⑨座標 |

左下と右上にkm単位で表示。 |

| ⑩地図番号、縮尺、調査年月、測図年月が表示されます。 |

|

|

| 地積測量図説明(図面と見比べて確認願います) |

| ①地番 |

測量をした土地の地番です。

但し分筆の地積測量図については元の地番を書いてある場合と書いてない場合があります。 |

| ②土地の所在 |

測量地の所在が書いてあります。 |

| ③方位 |

矢印の先端が北を示します。 |

| ④測量図 |

測量をした土地の図面です。辺長の単位はメ-トルです。

作製者によりセンチメ-トル、またはミリメ-トルのどちらかで表してあります。

作成年月日により(主に昭和44年以前)単位が間で表されています。

1間は約1.82メ-トルです。参考にしてください。 |

| ⑤境界標の凡例 |

現地に埋設してある境界標を説明してあります。 |

| ⑥縮尺 |

地積測量図のの縮尺が書いてあります。 |

| ⑦求積表 |

面積の計算方法を表にしてあります。

面積の計算方法には三斜法や、座標法などがあります。

分筆した元の地番の面積は、登記簿の面積から分筆した部分の面積を差し引いていることが多く実際の面積と差があることがあります。

測量の目的や技術が今と違うため、登記簿の面積より現地の面積が多いことを、縄延び(逆の場合は縄縮み)といいます。 |

| ⑧申請人 |

登記申請した人の名前が書いてあります。 |

| ⑨作製者 |

図面を作製した人の名前と事務所の所在地 |

| ⑩作製年月日 |

図面を作製した日 |

| ⑪パラーメーター |

|

|

|

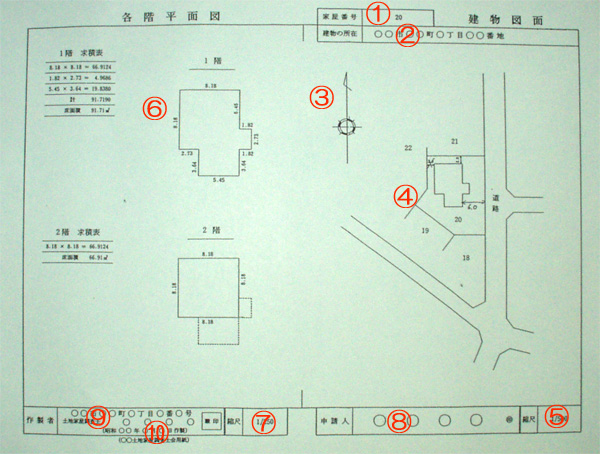

| 建物図面説明(図面と見比べて確認願います) |

| ①家屋番号 |

登記所で定めた建物の番号です。

近年の登記に関しては建物の所在を基にして付されます。 |

| ②建物の所在 |

建物が乗っている地番を書いてあります。

庭や車庫部分の土地の地番は建物がかかっていなければ所在の地番としては含みません。 |

| ③方位 |

矢印の先端が北を示します。 |

| ④建物の配置 |

敷地と建物の位置関係を表します。

位置の特定のため隣地の地番を書いてあります。 |

| ⑤建物図面の縮尺 |

建物の配置図の縮尺を書いてあります。 |

| ⑥各階平面図 |

各階の形状、主たる建物と附属建物の別、階別及び床面積を書いてあります。 |

| ⑦各階平面図の縮尺 |

各階平面図の縮尺を表記してます。 |

| ⑧申請人 |

登記申請した人の名前が書いてあります。 |

| ⑨作製者 |

図面を作製した人の名前と事務所の所在地 |

| ⑩作製年月日 |

図面を作製した日 |